機械式サーキットプロテクタの課題点とは?電子式サーキットプロテクタとの比較実験

2025/03/07

- Murrelektronik

- セミナーサポート

ニランカ・ゾイサ/Nilanka De Zoysa

これまで機械式のサーキットプロテクタに慣れ親しんできた読者の皆さんも多いでしょう。

ここでいう機械式サーキットプロテクタには「電磁式」「サーマル式」などがありますが、いくつかの課題点があります。

そこで、この記事では、これらの弱点を洗い出し、弱点を解決する電子式サーキットプロテクタについて解説します。

【目次】

機械式サーキットプロテクタの課題とは?

短絡時にサーキットプロテクタが反応しないのはなぜ? その原因と対策とは?

突入電流でサーキットプロテクタがトリップして誤動作することを防ぐためには?

・突入電流とは

・トリップとは

・バイメタルとは

・MOSFETとは

短絡時にメカ式サーキットプロテクタより先に電源の保護回路が作動してシステムが全停

機械式サーキットプロテクタの選定時に、遮断回路の反応によって使い分けが必要で面倒

米国電気工事規程「NEC」のClass2に対応したい場合はどうする?

機械式サーキットプロテクタのすべての課題を解決したいなら、電子式サーキットプロテクタがオススメ!

機械式サーキットプロテクタの課題とは?

まず機械式サーキットプロテクタの課題について列挙しましょう。大きく5つの問題点があります。

たとえば、下記が挙げられます。

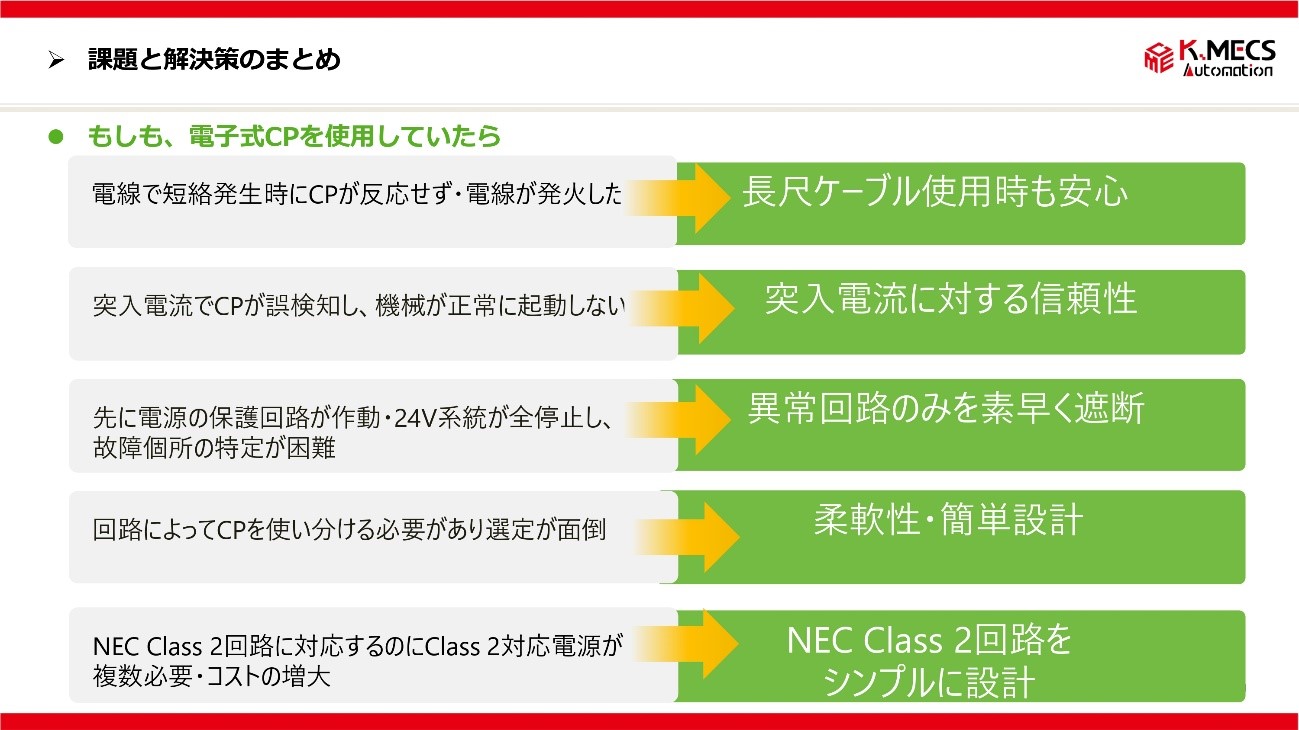

①短絡時にサーキットプロテクタが反応せず、電線が発火する

②突入電流でサーキットプロテクタがトリップして誤作動を起こす

③サーキットプロテクタより先に電源保護回路が作動する

④回路によるサーキットプロテクタの使い分けが必要である

⑤北米規格のNEC Class2回路への対応が面倒である

といったものが挙げられます。では、それぞれについて、原因と解決策を探っていきましょう。

短絡時にサーキットプロテクタが反応しないのはなぜ? その原因と対策とは?

まず1番目の課題「短絡時にサーキットプロテクタが反応しない」について、要因は次の4つです。

・単体故障

・サーキットプロテクタの選定ミス

・消費電力の計算ミス

・短絡に生じた過電流がサーキットプロテクタで瞬時に遮断するのに不十分

このうち最も可能性があるのは「サーキットプロテクタで遮断する過電流が不十分」というものです。

これは「短絡電流が流れるループ回路の抵抗値が大きいこと」が原因です。具体的に次のような構成を想定してみます。

課題①電線で短絡発生時にサーキットプロテクタが反応せず、過電流で電線が発火する。この場合の具体的な構成。

課題①電線で短絡発生時にサーキットプロテクタが反応せず、過電流で電線が発火する。この場合の具体的な構成。

計算では過電流が12A流れるが、サーキットプロテクタが動作しないケースがある。

このとき、盤内配線のシングルコア(単芯)、多芯ケーブル、センサケーブルの各抵抗値の合計は約1Ωで、位相も加味し、抵抗やリアクタンスを合成したループインピーダンスは2.06Ωになります。

するとDC24V系統のサーキットプロテクタを使っている場合、短絡時に流れる最大電流はオームの法則から、24V÷2.06Ω=11.7Aと計算できます。

では、約12Aもの電流が流れるのに、なぜサーキットプロテクタは反応しないのでしょうか?

機械式サーキットプロテクタの動作特性図(下図参照)を見ると、定格電流が4Aなので、約290%の過電流となります。

そのため動作特性によるとサーキットプロテクタが動作するまでに2秒~10秒かかってしまいます。

つまり、その間に細いセンサケーブルに電流が流れすぎて熱が発生し、最悪の場合は発火してしまうわけです。

中速形の定格電流4Aの機械式(磁気式)サーキットプロテクタの場合の動作特性図。

中速形の定格電流4Aの機械式(磁気式)サーキットプロテクタの場合の動作特性図。

これを見ると、サーキットプロテクタが動作するまでに2秒~10秒かかり、その間に過電流が流れて発火する恐れがある。

では、この現象を解決するにはどうしたらよいでしょうか? たとえば弊社で取り扱っている電子式サーキットプロテクタに取り換えてみます。この電子式サーキットプロテクタは前出の機械式サーキットプロテクタと同じ定格電流4Aですが、動作特性図から遮断までの時間は20~30msなので、ケーブルには僅かの時間しか過電流が流れません。ケーブルの抵抗は長さで変わってきますが、電子式サーキットプロテクタであれば迅速にトリップするので安心です。

同じ定格電流の電子式サーキットプロテクタを使う場合は、図のように遮断時間は20~30msと高速で動作するため、過電流がほとんど流れず、発火の恐れがないことが分かる。

同じ定格電流の電子式サーキットプロテクタを使う場合は、図のように遮断時間は20~30msと高速で動作するため、過電流がほとんど流れず、発火の恐れがないことが分かる。

突入電流でCPがトリップして誤動作することを防ぐためには?

2番目の課題は、起動時などに突入電流が発生し、サーキットプロテクタが誤作動を起こす現象です。

この現象を理解するには、サーキットプロテクタの動作原理を知る必要があります。

機械式サーキットプロテクタには過電流時にトリップする仕組みとして、電磁石あるいはバイメタルがあり、機械的に接点をオフにします。

機械式サーキットプロテクタの動作原理。過電流が流れると、電磁石やバイメタルで機械的に接点をオフにするが、周囲温度や機械の起動順番などにも依存。

機械式サーキットプロテクタの動作原理。過電流が流れると、電磁石やバイメタルで機械的に接点をオフにするが、周囲温度や機械の起動順番などにも依存。

サーキットプロテクタの動作時間も製品ごとに異なる。

ところが、これらは周囲環境(特に温度)や、機械の起動順番、機械の稼働状況に依存します。さらにサーキットプロテクタの動作時間も製品ごとに幅があります。

したがって、たとえデータシートを参考にして製品を選定しても、機械式サーキットプロテクタの場合は誤検知して、正常に起動しないことがあるのです。

そこで、あらかじめ突入電流を想定しておき、中速型・低速型など、反応速度がある程度遅いサーキットプロテクタを選択することも解決策の一つとなります。

ただ結果的に①と同じように瞬断されず発火する課題を抱える可能性も十分にあります。

そこで、やはり電子式サーキットプロテクタを採用することを弊社では推奨しています。

電子式サーキットプロテクタは、MOSFETとマイコンで高速にスイッチングし、周囲温度にも影響しないため安心だ。

電子式サーキットプロテクタは、MOSFETとマイコンで高速にスイッチングし、周囲温度にも影響しないため安心だ。

突入電流の誤検知をしない設計で確実に短絡時の回路を遮断する。

電子式サーキットプロテクタでは、高速なスイッチングが可能なデバイスとして、MOSFETとマイコンが使われています。

サーマル部材やヒューズを使用しないため、周辺環境にも依存しません。また突入電流での誤検知をしない設計で、過電流と突入電流を区別できるため安心です。

突入電流とは

突入電流とは、電気機器が動作を開始する際に、通常の運転電流よりも一時的に大きな電流が流れる現象を指します。特に、モーターや変圧器などの電気機器において、電源が投入された直後に発生します。

この現象は、電気機器内部のインダクタンス(コイル)や容量の影響により、一時的に大きな電流が流れることが原因です。モーターの場合、初期状態では回転部分が静止しているため、回転を始めるためには一時的に大きな電流が必要になります。

突入電流は一時的な現象ですが、その影響を最小限に抑えることは、機器の耐久性を保つために重要です。

トリップとは

トリップとは、電気回路において安全装置(ブレーカーや保護リレー)が作動して回路が遮断されることを指します。これは、異常な状況(例えば、過電流、短絡、漏電など)が発生した場合に、自動的に回路を切り離して設備や機器を保護するための重要な機能です。回路内で何か問題が発生した際に、システムが自動的に停止して、さらに深刻な損傷を防ぐために「トリップ」するのです。

バイメタルとは

バイメタルは、異なる2種類の金属を接合した材料のことです。これらの金属は異なる熱膨張係数を持っており、温度が変化するとそれぞれの金属が異なる速度で膨張するため、バイメタルが曲がるという特性をを持っています。この特性を利用して、主に温度による変化に応じた動作をしたり、回路の保護に使われたりします。

温度が上昇すると、バイメタルが曲がることによってスイッチの接点が開いたり閉じたりして、回路を開閉します。

温度変化に敏感に反応し、主に過熱や過電流から機器を保護するために使用されます。

MOSFETとは

MOSFET(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)は、半導体素子の一種で、主に電子回路でスイッチングや増幅を行うために使用されます。MOSFETは、非常に高い入力インピーダンスを持つため、非常に少ない電力で制御できる特徴があります。MOSFETは、「ゲート、ドレイン、ソース」の3つの主要な端子を持っています。MOSFETの動作原理は以下になります。

・NMOS(n型MOSFET):ゲート端子に正の電圧が加わると、ソースとドレイン間にn型のチャネルが形成され、電流が流れるようになります。逆にゲート端子に電圧がかからない、または負の電圧が加わるとチャネルが切れて電流が流れなくなります。

・PMOS(p型MOSFET):ゲート端子Sに負の電圧が加わると、ソースとドレイン間にp型のチャネルが形成され、電流が流れます。正の電圧がくわわるとチャネルが切れて電流が流れなくなります。

MOSFETは、非常に高い入力インピーダンスを持つ足らんジスタであり、非消費電力、高速スイッチング、高精度な制御を実現します。これらの特徴により、デジタル回路、アナログ回路、電力制御などさまざまな用途で利用されています。

短絡時にメカ式サーキットプロテクタより先に電源の保護回路が作動してシステムが全停

3番目の課題は、短絡時にメカ式サーキットプロテクタより先に電源の保護回路が作動してしまい、その結果として24V系統が全停止し、故障箇所の特定が困難になることです。

では、電源の保護回路が作動する場合とは、どんなケースが考えられるのでしょう?

これには①短絡が原因になる場合と、②24V系統が同時にONになり大きな突入電流が流れる場合があります。

たとえば①の場合を考えてみましょう。短絡時に11.7Aの電流が流れたと仮定します。

もし中速形(M)の磁気式サーキットプロテクタ(定格電流4A)を採用していた場合には、前出のように11.7A÷4A=2.9A=290%の過電流になり、特性表からサーキットプロテクタが作動するまでに約2~10秒かかることになります。

するとサーキットプロテクタの作動前に、主電源の短絡保護機能が動作、あるいは出力電圧が低下し、DC24システムが全停止して機器が故障する恐れがあります。

短絡時に、先に主電源の保護回路のほうが作動し、その結果として24V系統が全停止してしまうことがある。

短絡時に、先に主電源の保護回路のほうが作動し、その結果として24V系統が全停止してしまうことがある。

サーキットプロテクタは作動しないので、故障個所も分からず、復旧作業も大変だ。

そうなると、故障を見つけるために、経験のある作業員を現場に派遣しなければならず、人件費が発生します。

またサーキットプロテクタが反応していないため機械の全系統を調べなければならず、復旧の手間も増えます。

もちろんその間は機械を停止しているため、生産性にも支障をきたすことになり、納期が遅れてしまう原因になります。

次に②の場合ですが、24V系統が同時ONになると、主電源への各系統からの突入電流が合算され、電源の短絡保護機能が働くことがあります。

また、すべての系統に電流が引っ張られるため電圧降下が起こります。そのためPLCが動かなくなったり、電源が正常に立ち上がらない可能性もあります。

そこで電源には、大きな突入電流に対応できる大容量タイプが必要になり、コストアップにつながります。

24V系統が同時ONになると、主電源への突入電流が合算され、電源の短絡保護機能が働いたり、電圧降下が起こることがある。

24V系統が同時ONになると、主電源への突入電流が合算され、電源の短絡保護機能が働いたり、電圧降下が起こることがある。

場合によってはPLCが動かないこともある。

そこで電子式のサーキットプロテクタを使えば、前と同じ理由でマイコン制御により、迅速に異常を検知して数msで遮断して、アラート信号をPLC側に入力でき、即座に故障個所も特定することが可能になります。

これによりダウンタイムも短縮できるわけです。

また24V系統が同時オン時の突入電流についても、電子式サーキットプロテクタでは「カスケーディングスタート機能」が付いた製品で解決できます。

分岐回路が立ち上がるとき、数10msぐらいずつ時間をずらして起動できる機能です。

突入電流を分散し、主電源への負荷を軽減することが可能です。これにより突入電流を考慮した大容量電源を選定する必要もなくなり、コストを抑えられるわけです。

電子式サーキットプロテクタでは「カスケーディングスタート機能」が装備された製品がある。

電子式サーキットプロテクタでは「カスケーディングスタート機能」が装備された製品がある。

これにより、24V系統を数10msぐらいずつ時間をずらして起動できるので、突入電流が分散される。

機械式サーキットプロテクタの選定時に、遮断回路の反応によって使い分けが必要で面倒

さて4番目の課題は、機械式サーキットプロテクタを選定する際に用いる回路によって、遮断回路が反応するタイプの使い分けをしなければならないことです。

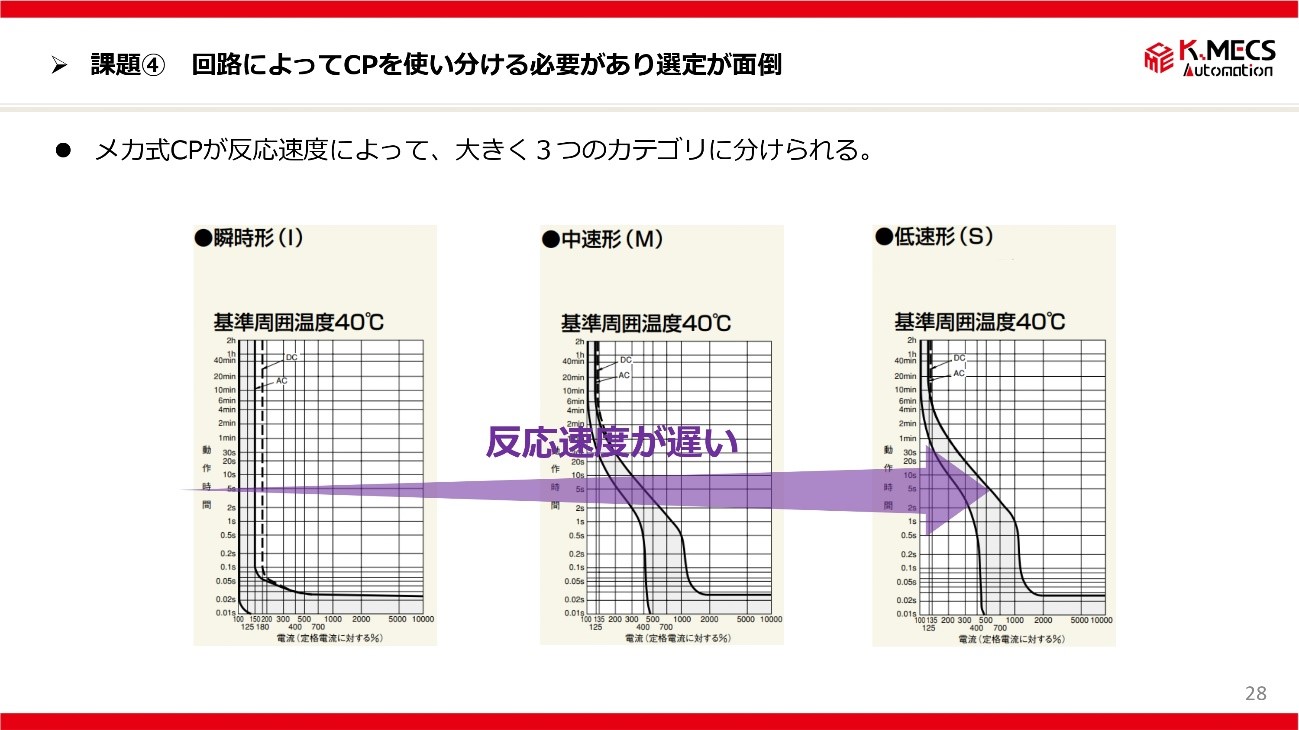

具体的にいうと、機械式サーキットプロテクタには反応速度の短い順から「瞬時形」「中速形」「低速形」の3種類に分類されます。

もちろん突入電流の検知も反応速度に依存します。低速形の場合は反応速度が遅いため、前回の課題のように、主電源の保護回路のほうが先に機能する場合があります。

機械式サーキットプロテクタの種類。

機械式サーキットプロテクタの種類。

反応速度の短い順から「瞬時形(I)」「中速形(M)」「低速型(S)」に大きく分類できる。

回路構成によって適切なタイプを選ぶ必要がある。

したがって機械の仕様変更によって対象系統の消費電流が変わるときは、再度サーキットプロテクタの選定をしなおす必要が出てきます。

設計変更が起きれば、BOM(部品表)も変わりますし、工数も掛かるので、そのぶんの人件費も考慮しなければなりません。

機械のオプション追加に備えて、あらかじめ別の機械式サーキットプロテクタを用意するとなればコストもアップします。また制御盤内のスペースの圧迫にもつながります。

ところが電子式サーキットプロテクタであれば、機械式サーキットプロテクタのように種類がなく、1種類で済むため面倒な選定もいらず、在庫管理もラクになります。

電子式サーキットプロテクタでは、遮断電流の変更をスイッチ(ロータリ式やプッシュ式)で簡単に設定できます。

そのためオプション変更時にも定格電流を簡単に変更できるので、回路を変更したり、それに伴うBOM(部品表)の書き換えもなく、コストの削減につながります。

またオプション変更時の予備電源系統などの設置も不要なので、制御盤自体をコンパクトにできます。

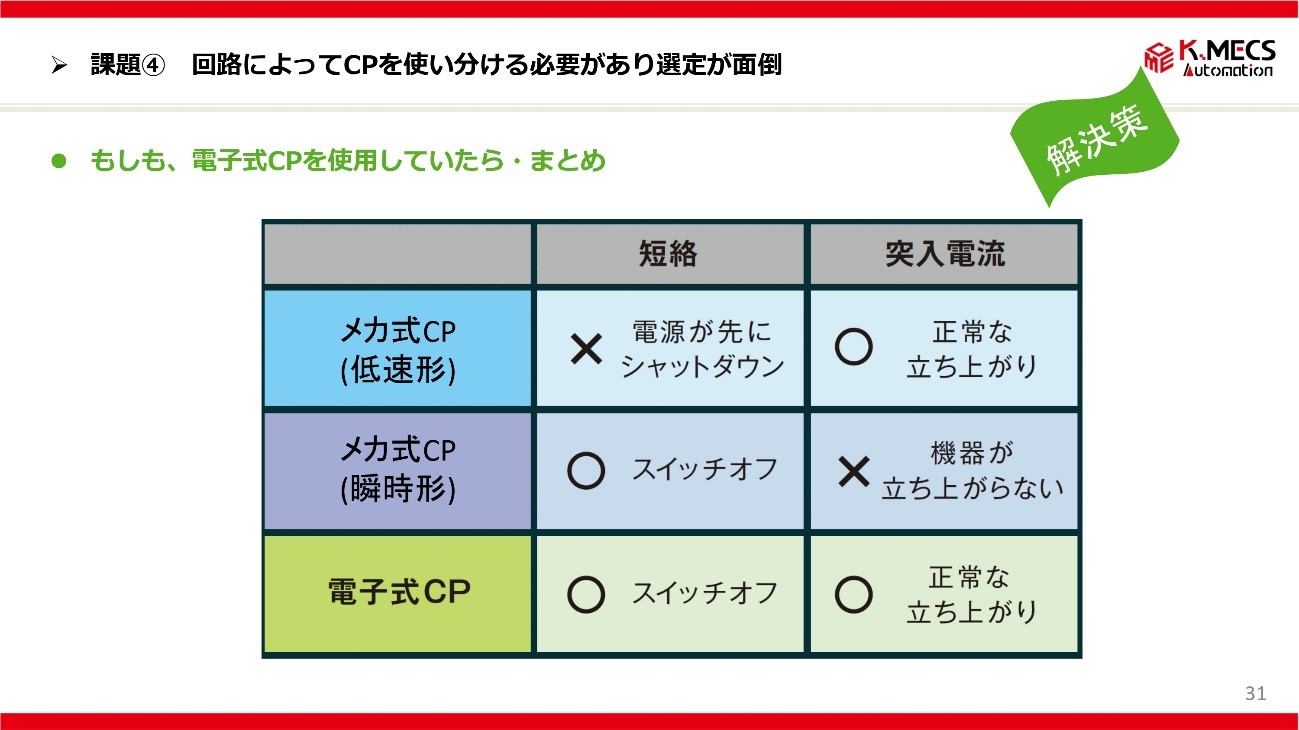

以上の根拠から、機械式サーキットプロテクタと電子式サーキットプロテクタを比べてみると以下のようになります。

回路によってサーキットプロテクタを使い分ける場合の機械式のデメリットと電子式のメリット。

回路によってサーキットプロテクタを使い分ける場合の機械式のデメリットと電子式のメリット。

機械式では短絡時と突入電流の発生時に難があるため、できれば電子式サーキットプロテクタを選びたい。

米国電気工事規程「NEC」のClass2に対応したい場合はどうする?

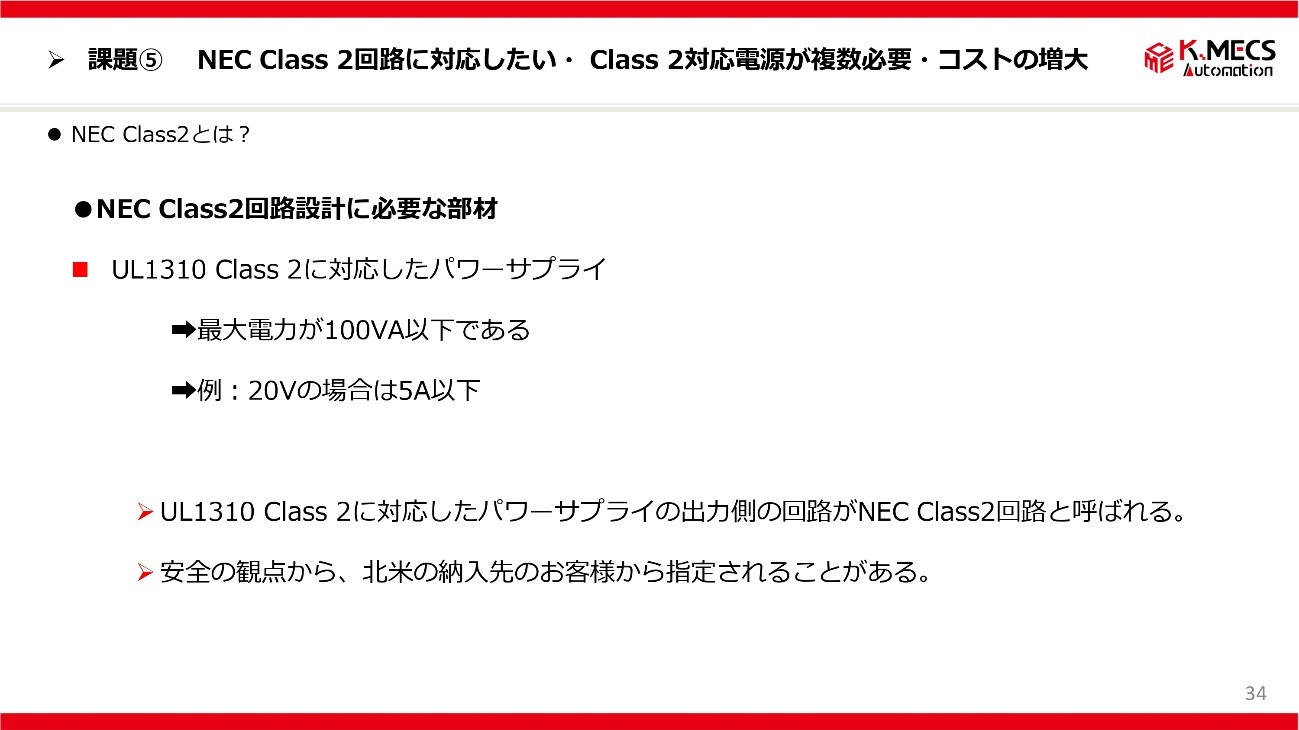

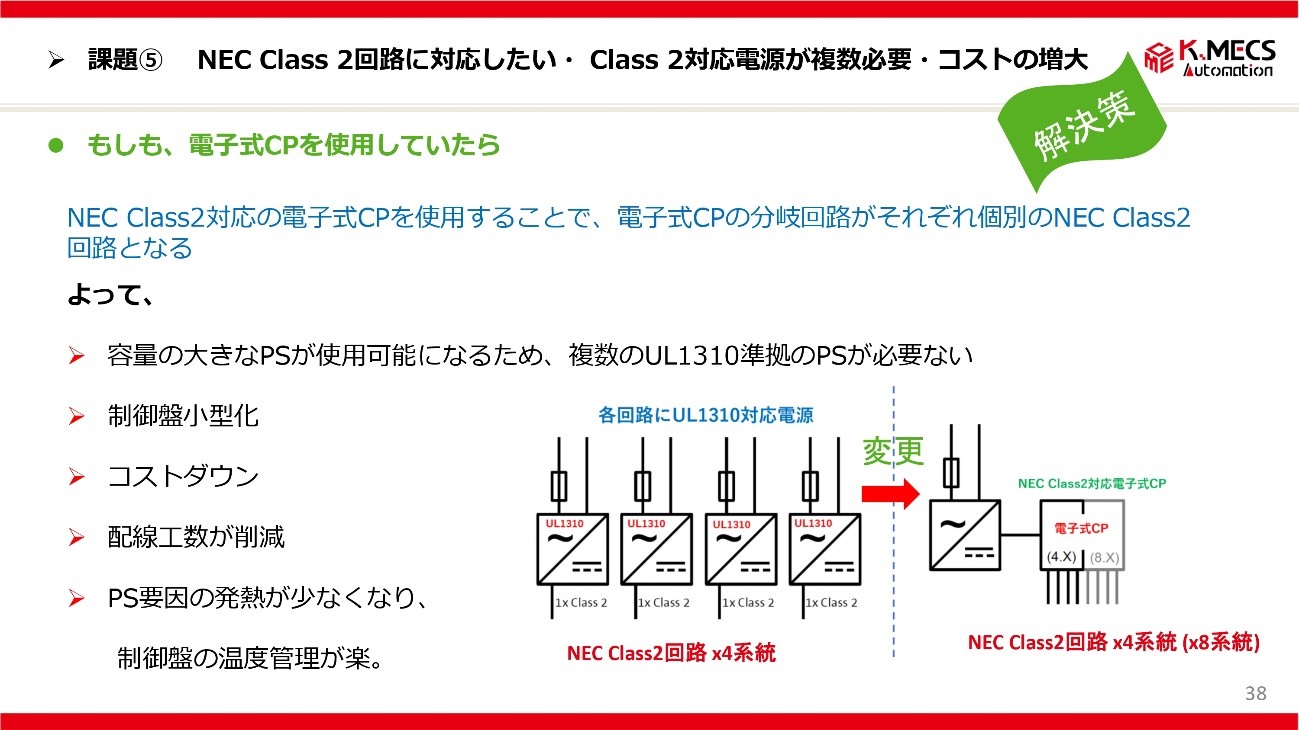

5番目の課題は、北米に機械を輸出する場合に、「米国電気工事規程「NEC」(National Electrical Code)のClass2に対応させるためには、電源も規格に対応しておく必要があること」です。

ちなみにNECとは、全米防火協会(NFPA)が策定・管理している電気配線・電気設備・設置の規格で、電気の利用に伴って発生する危険から、人命や財産を保護することを主な目的としています。

UL規格ではNFPAをベースにしています。NEC Class2は、電力制限回路が最大100VAに規定されており、これにより発火の恐れがなく、安全であると定義されています。

また感電の危険性からも保護されます。

米国電気工事規程NEC(National Electrical Code)Class2。

米国電気工事規程NEC(National Electrical Code)Class2。

UL1310 Class2に対応した電源出力側の回路がNEC Class回路と呼ばれる。最大電力は100VA以下という条件。

ここでNEC Class2に対応する回路設計に求められるのは、UL1310 Class2に対応した電源です。

この規格用の電源は出力側の回路が「NEC Class2回路」と呼ばれます。

Class2は、最大電力が100VA以下なので、たとえば電圧が20Vでは、100VA÷20V=5A以下になります。

北米に輸出する機械では、安全性の観点から、あらかじめメーカーから対応を求められることがあるので、注意しましょう。

NEC Class2回路を採用するメリットは、エンドユーザーだけでなく、機械を提供するメーカーにもあります。それは、UL認証が不要になる場合があります。もしUL認証が不要であれば、UL認定のための工数や費用が削減できます。

またUL認証が必要ないので、部品選定もラクになります。これにより国内と北米の部材仕様を共通化でき、コストダウンにもつながるでしょう。

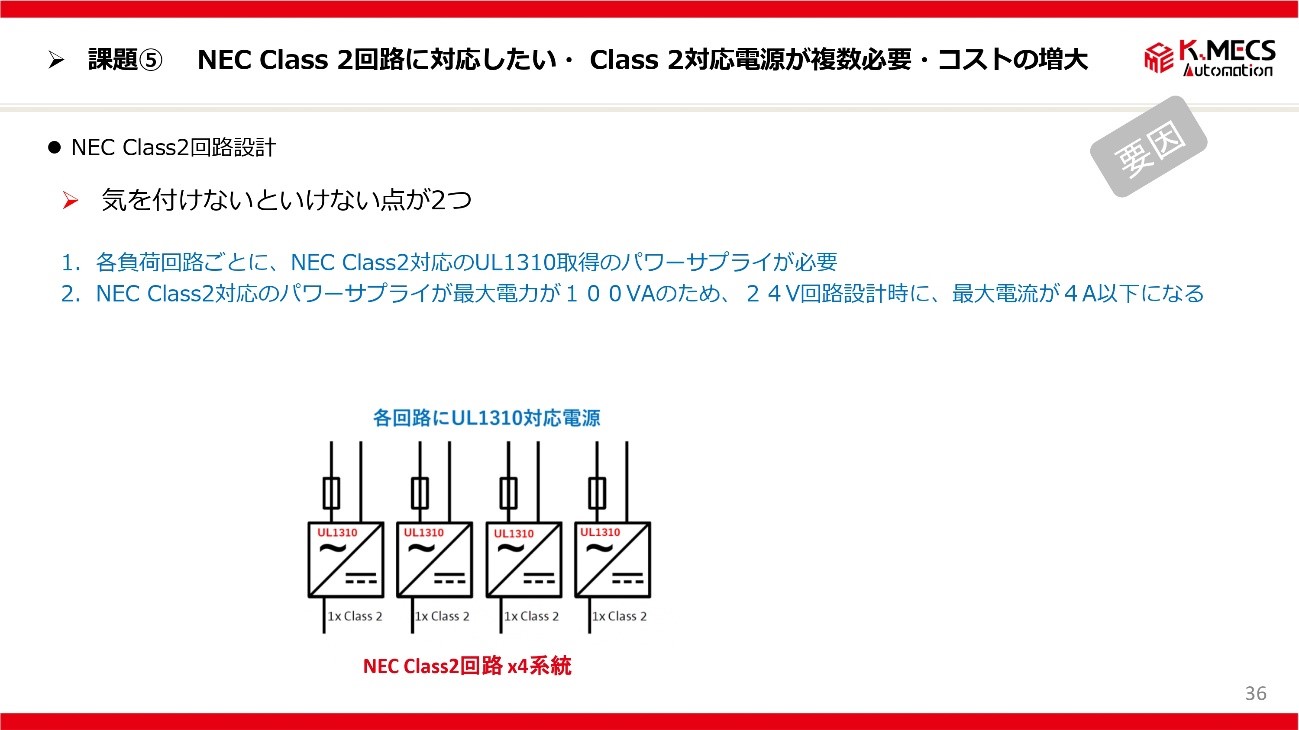

ただし、NEC Class2回路の設計で注意すべき点もあります。

1つ目は各負荷ごとに、NEC Class2対応(UL1310取得済)の電源を利用する必要があること。

たとえば、4系統の回路があれば、それぞれにNEC Class2対応の電源を使います。さらに前出の規定では最大電力が100VAなので、これに収まるようにしなければなりません。

たとえば24V回路であれば、最大電流は100VA÷24V÷4回路=約1A以下になります。

NEC Class2回路の設計で注意すべき点。NEC Class2対応(UL1310取得済)の電源を利用と、最大電力が100VAなので、これに収まるように系統の負荷を設計すること。

NEC Class2回路の設計で注意すべき点。NEC Class2対応(UL1310取得済)の電源を利用と、最大電力が100VAなので、これに収まるように系統の負荷を設計すること。

このように回路構成によっては、UL1310取得済の電源が複数必要になり、そのためコストがかかるだけでなく、設置スペースの確保や配線工数も増えてしまいます。

さらに制御盤内に電源が多くあると、盤内の温度が上昇するという副作用もあります。

そこで、この解決法としてNEC Class2対応の電子式サーキットプロテクタを採用します。電源内部の分岐回路によって、個々の系統がNEC Class2対応するので、複数の電源が不要になり、制御盤が小型化でき、発熱要因もなくなり温度管理もラクになります。

当然ながら配線工数も減り、コストダウンも可能です。

NEC Class2対応の電子式サーキットプロテクタのメリット。対応製品を採用すれば、前出の2つの課題を解決できて、配線の工数も減り、コストダウンにもつながる。

NEC Class2対応の電子式サーキットプロテクタのメリット。対応製品を採用すれば、前出の2つの課題を解決できて、配線の工数も減り、コストダウンにもつながる。

ここまで説明してきた電子式サーキットプロテクタのメリットについて、以下にまとめておきましょう。

電子式サーキットプロテクタを使用していた場合に享受できる利点。各課題をそれぞれ解決できて安心だ。

電子式サーキットプロテクタを使用していた場合に享受できる利点。各課題をそれぞれ解決できて安心だ。

機械式サーキットプロテクタのすべての課題を解決したいなら、電子式サーキットプロテクタがオススメ!

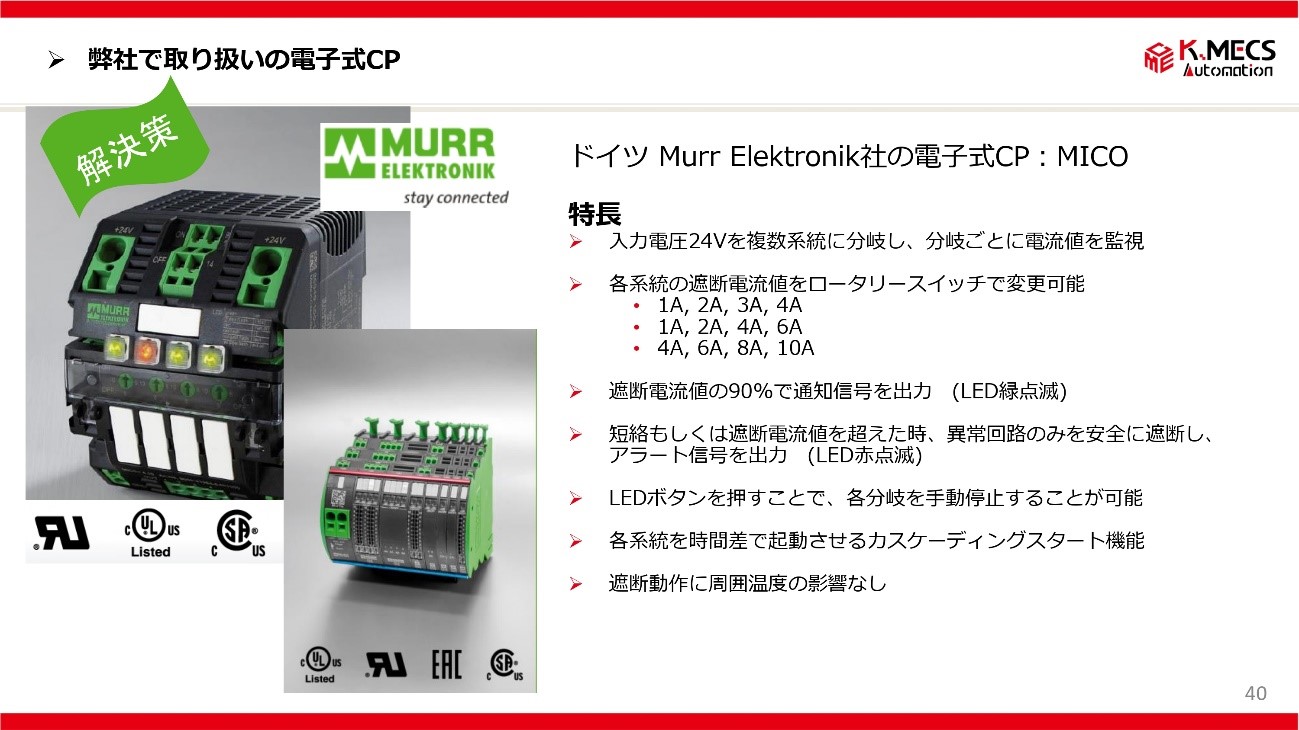

最後になりますが、弊社が取り扱っている具体的な製品について簡単に触れておきます。

弊社が取り扱うドイツ・Murr Elektronik社の電子式サーキットプロテクタ「MICO」の外観。

弊社が取り扱うドイツ・Murr Elektronik社の電子式サーキットプロテクタ「MICO」の外観。

従来の機械式サーキットプロテクタの問題点を解決してくれる頼もしいサーキットプロテクタだ。

弊社ではドイツのMurrelektronik社の電子式サーキットプロテクタ「MICO」を取り扱っています。主な特徴は以下の通りです。

・入力電圧24Vを複数系統に分岐でき、各系統ごとに電流値を監視。その際に各系統の遮断電流値をロータリスイッチで設定変更できる(1/2/3/4A、1/2/4/6A、4/6/8/10A)

・遮断電流値の90%でグリーンLED点滅の通知信号を出力し、短絡・遮断電流値をオーバーすると、異常回路のみ迅速かつ安全に遮断し、レッドLEDのアラート信号を出力

・各系統を時間差ごとに起動させるカスケーディングスタート機能を装備し、電源への同時突入電流を回避できる

・LEDボタンを押すことで、各分岐を手動で停止させることが可能

・周囲温度に影響なく、迅速に遮断動作が可能

このように、電子式サーキットプロテクタ「MICO」は、従来の機械式サーキットプロテクタの問題点を解決してくれる頼もしいサーキットプロテクタです。UL規格にも対応しているので、ぜひ皆様の電源ラインの組み込みとして、ご検討いただければ幸いです。

|

今回ご紹介した製品の |

ニランカ・ゾイサ/Nilanka De Zoysa

関連製品

関連カテゴリ

新着記事

-

2025/11/14

-

2025/11/04

-

2025/07/31

-

2025/07/30

-

2025/06/23